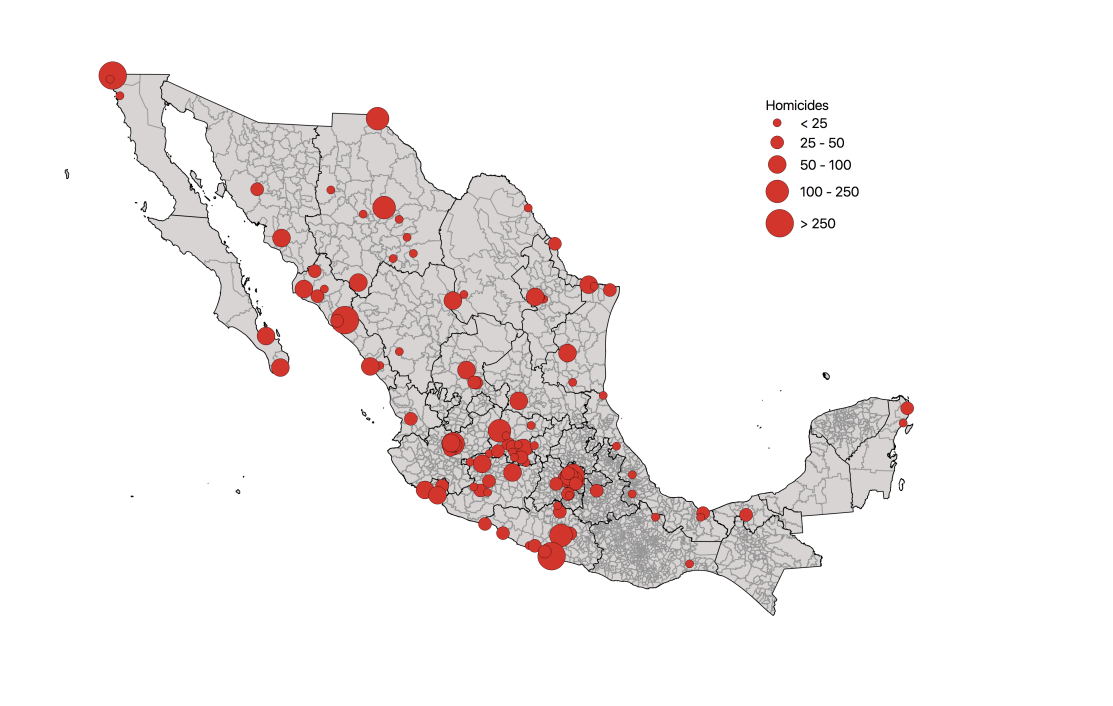

Este proyecto tiene como objetivos: a) describir la dinámica de la violencia en México; b) analizar la evolución de los grupos criminales, su dinámica a lo largo del tiempo y mapear su presencia territorial; y c) identificar cómo los grupos del crimen organizado “gobiernan” los territorios que controlan, incluyendo sus relaciones con funcionarios estatales y las comunidades donde operan.

Para lograr estos objetivos, PovGov emplea análisis de texto (en diversas fuentes impresas y digitales), Sistemas de Información Geográfica, redes neuronales y diversas técnicas de procesamiento de datos.

Aproximadamente 7.6 millones (alrededor del 67%) de los inmigrantes no autorizados en Estados Unidos provienen de México y Centroamérica. Muchos huyen de la violencia. Estos migrantes enfrentan múltiples riesgos, incluyendo viajes peligrosos, explotación por el crimen organizado y funcionarios corruptos, y la constante amenaza de deportación a las mismas condiciones de las que escaparon. Las deportaciones agravan aún más estos problemas, causando separación familiar, traumas infantiles y posibles violaciones de derechos humanos.

Buscamos explorar la migración temporal legalmente patrocinada como una alternativa para abordar las causas profundas de esta forma de inmigración. Nos interesa particularmente entender cómo un aumento sustancial de ingresos (un promedio de US $ 3,000, que ubicaría al hogar en el decil superior de ingresos en México) impacta: 1) la pobreza familiar, el capital humano y la salud; 2) el potencial para financiar bienes públicos locales y mejorar la rendición de cuentas política; y 3) las estrategias para proteger estos recursos del crimen organizado.

El sistema de tribunales de inmigración de Estados Unidos, uno de los más grandes del mundo, enfrenta un retraso estimado de 830,000 casos en 68 tribunales. Los jueces de inmigración, cuyas decisiones determinan el destino de un extranjero en EE. UU., poseen un poder inmenso. Ante el panorama migratorio que cambia rápidamente, PovGov busca comprender mejor: 1) las consideraciones legales y no legales que influyen en las resoluciones judiciales, y 2) las consecuencias a largo plazo de las decisiones de los tribunales de inmigración en el bienestar de los migrantes y sus países de origen.

Los resultados de los tribunales de inmigración de los EE. UU. varían ampliamente, con tasas de concesión de asilo que oscilan entre más del 90 por ciento y cifras de un solo dígito. Esto sugiere que los resultados de asilo y expulsión dependen menos de los hechos legales del caso en cuestión y más de la identidad del juez de inmigración que preside. Si bien la investigación existente ha documentado ampliamente estas discrepancias, proporciona poca información sobre por qué existen tales disparidades. Para abordar esto, nosotros: 1) realizaremos un análisis de sentimientos de las transcripciones de los tribunales de inmigración para identificar patrones específicos de los jueces en temas recurrentes y su consideración; 2) emplearemos modelado predictivos y aprendizaje automático (machine learning) para determinar si el lenguaje de los jueces predice los resultados de los casos; y 3) analizaremos cómo estos resultados, particularmente aquellos influenciados por la nacionalidad, impactan los países de origen y el bienestar al largo plazo.

Aunque México ha cambiado su enfoque de salud pública de enfermedades infecciosas a crónicas, las condiciones de pobreza, la inseguridad y la gobernanza ineficaz en sus sistemas de salud fragmentados han provocado que continúen ocurriendo muchas muertes prevenibles en México. La crisis de COVID-19 ha empeorado esta situación, causando un número significativo de muertes y efectos duraderos en la salud de todos los mexicanos. Las muertes prematuras son impulsadas aún más por la desigualdad en el acceso a la atención, las fallas en los suministros, el mantenimiento de las instalaciones y equipos, el ausentismo del personal y la insuficiencia de fondos dentro de los sistemas de atención de salud pública.

El objetivo de este proyecto es comprender la carga de morbilidad y las condiciones de gobernanza que pueden mejorar la equidad y salvar vidas dentro del sistema de salud pública en México. Utilizaremos más de diez millones de certificados de defunción (1998 a 2018) y analizaremos la respuesta institucional a la crisis de COVID-19 por parte de varios proveedores de salud pública. Al comprender mejor los perfiles de enfermedades, las respuestas de salud pública y la gobernanza buscamos empoderar a pacientes, proveedores de salud y formulados de políticas para servir mejor a todos los mexicanos, con atención específica a las comunidades indígenas y a quienes viven en condiciones de extrema pobreza.

¿Cómo se pueden modificar las actitudes, normas y comportamientos machistas que contribuyen a la violencia de género? Buscamos responder a esta pregunta a través de una intervención dirigida a estudiantes de secundaria y preparatoria mexicanos en uno de los municipios más violentos de la Zona Metropolitana del valle de México.

Basada en la Terapia Cognitiva Conductual, la intervención proporciona a los estudiantes con herramientas de regulación emocional, identificación de sesgos y estereotipos, y estrategias conductuales prosociales para reducir actitudes y comportamientos violentos. La intervención también explora cómo los estudiantes influyentes pueden promover cambios positivos en las normas de género a nivel escolar.

¿Por qué han fracasado en gran medida las reformas institucionales anticorrupción en América Latina? Esta agenda de investigación explora las microdinámicas que vinculan los esfuerzos institucionales anticorrupción, el populismo y las percepciones, actitudes y comportamientos de corrupción ciudadana. Utilizando a México como nuestro caso de estudio, nosotros: 1) determinaremos si las percepciones de los ciudadanos sobre la corrupción están impulsadas por factores culturales o institucionales; y 2) identificaremos las condiciones bajo las cuales los marcos institucionales frente a los populistas disuaden el soborno.

Nuestra agenda de investigación se compone de dos intervenciones interconectadas. Primero investigamos si el fracaso de las reformas institucionales anticorrupción puede atribuirse a las percepciones de los ciudadanos sobre la corrupción, lo que hace que el impacto de las medidas institucionales sea insignificante. Para este propósito, confiamos en un ensayo de control aleatorio único que aprovecha la migración como un vehículo para desentrañar las influencias culturales versus instituciones. Segundo, buscamos comprender si el fracaso de los esfuerzos anticorrupción institucionalizados puede vincularse a los movimientos populistas anticorrupción. Utilizando un experimento de laboratorio en campo a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, analizamos cómo los beneficios institucionales frente a los discurso populistas “anticorrupción” afectan las propensiones conductuales de pagar sobornos.

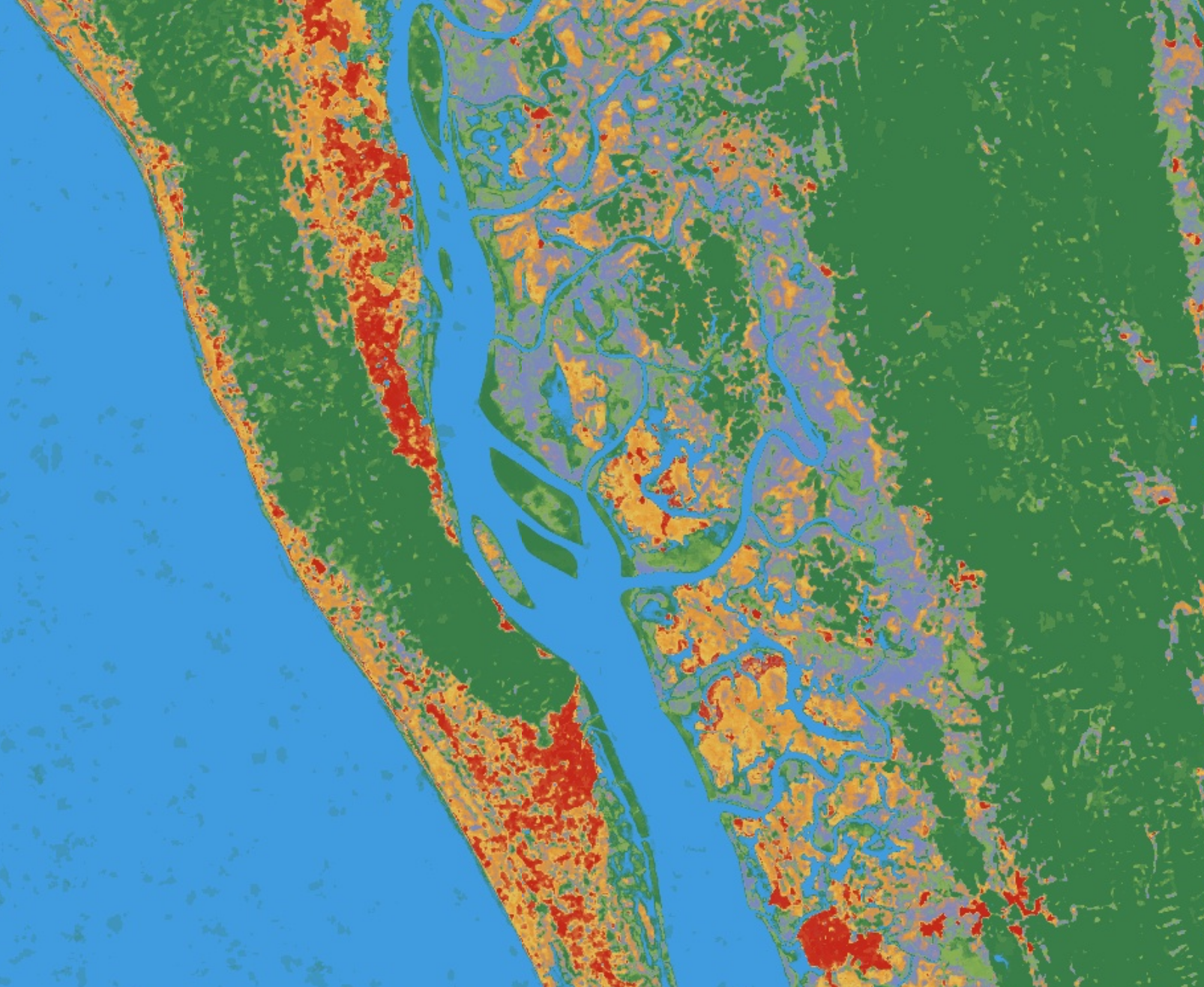

Desarrollaremos un sistema de monitoreo satelital para rastrear la progresión de la crisis de refugiados Rohingya desde 1980 hasta el presente, ayudando a los formuladores de políticas y a las organizaciones humanitarias. Realizaremos talleres de mapeo participativo en el campo de refugiados de Kutupalong para capturar historias orales y visuales de la vida antes, durante y después de la expulsión de los refugiados. Estas historias se vincularán a análisis de sensores remotos que mapean los cambios en el paisaje que indican violencia masiva, como el rebrote de bosques después de la destrucción de aldeas. Utilizando técnicas de modelado arquitectónico 3D, crearemos visualizaciones digitales de las aldeas de origen de nuestros participantes Rohingya, proporcionándoles "cápsulas digitales" de sus historias culturales anteriores a las atrocidades. Este proyecto revolucionará nuestra capacidad para monitorear de manera transparente la violencia masiva y empoderar a los refugiados para preservar su patrimonio a través de tecnología avanzada. Liza Goldberg es responsable de este proyecto.

PovGov colaboró con el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), una universidad líder en Ciencias Sociales en México, con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos en México y la Asociación Mexicana de Universidades (ANUIES). Juntos iniciamos un programa de verano, patrocinado durante cuatro años y de manera virtual durante la pandemia, que reunió a diez estudiantes indígenas de varias comunidades mexicanas con homólogos de una prestigiosa institución mexicana. La experiencia inmersiva en Stanford cubrió Riesgos Globales en seguridad ciudadana, gobernanza y medio ambiente en México, integrando actividades extracurriculares en Silicon Valley. Esta iniciativa no solo brindó acceso a investigaciones de vanguardia y metodologías sofisticadas, sino que también fomentó un compromiso continuo, con muchos estudiantes participando en equipos de investigación y pasantías, centrándose particularmente en la gobernanza indígena y el impacto de COVID-19 en las comunidades indígenas de México.